日本研究所所長・町田明広著『攘夷の幕末史』は、九州工業大学(国立大学)のイアン・ラックストン先生によって英語に翻訳され(A History of Expulsionism (Jōi) in the Bakumatsu period in Japan, 1853-1868)、2024年3月30日にペーパーバック版として刊行されました。 あわせて、本書の英訳本文が学術機関リポジトリに公開され、ダウンロード可能となりました。リンクはこちらです。 また、ペーパーバック版は Amazon にて購入可能です。

Author: mustatea-a@kanda.kuis.ac.jp

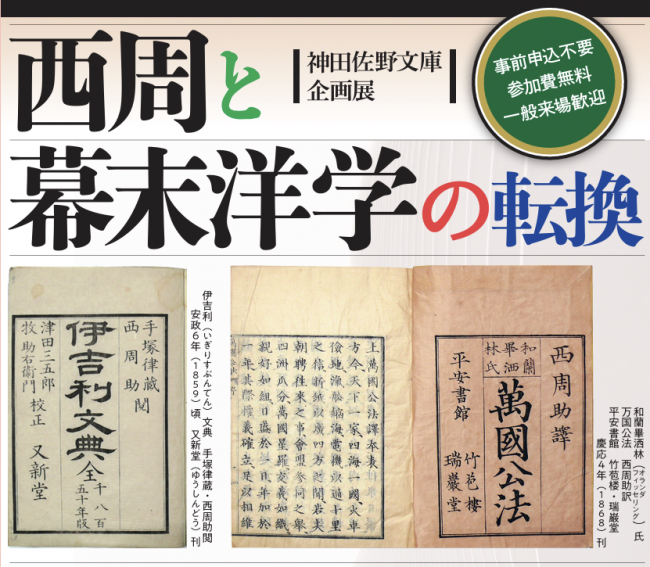

《日本研究所 活動報告》神田佐野文庫企画展 シンポジウム「西周と幕末洋学の転換」開催報告

2025年11月05日水曜日(12:30〜14:40)、神田外語大学(4-101教室)にて神田佐野文庫企画展に合わせたシンポジウム「西周と幕末洋学の転換」が開かれた。開会に際して司会の上野(グローバル・リベラルアーツ学部同学科所属、日本研究所所員)から趣旨説明が行われたのち、町田明広氏(外国語学部国際コミュニケーション学科副学科長、日本研究所所長)による講演(三十分)、松田清氏(京都大学名誉教授・日本研究所客員研究員)による講演(六十分)と続き、司会から両講演に対する簡潔なコメント(十分程度)があったのち、三者による鼎談(二十分程度)がなされた。本開催報告では当日司会を務めた上野の理解に基づき、鼎談で補われた内容も適宜含めて、町田氏・松田氏の講演内容の概要を再現したい。 町田明広氏「西周の生涯と和製漢語」 町田氏は歴史学の観点から「西周の生涯と和製漢語」の題目で、西の生涯を特に幕末の活躍に力点を置いてふりかえるとともに、西が翻訳に関わった「和製漢語」について紹介された。西は石見国津和野藩にうまれ、六十八歳手前まで生きた当時としては比較的長命な人物で、しばしば話題にのぼる森鴎外との関係は、系図上は従兄妹でありながらも血のつながりはないという。四歳で祖父時雍(ときやす)より『孝経』を習い、六歳にして『大学』『中庸』『論語』『孟子』の四書を修めた早熟な子どもであった。十二歳にして藩校養老館に入学したが、このことは西の学識形成の上で大きな影響を与えた。彼は「徂徠学に対する志向を述べた文」(弘化五年=嘉永元年・一八四八)において、天理・道徳を追究する朱子学から、制度を重んじる徂徠学への転換を示し、ここに社会科学的実証性にもとづいた後の「哲学」にもつながるような姿勢の萌芽が見えるという。西は徂徠学への関心を高めていった一方、家業の医業を継ぐ決意をしていたが、藩命として「一代還俗・儒学専修」の沙汰が下り、医者になることをやめ、あろうことか朱子学の道へと進むことになってしまった。 町田氏によれば、彼の人生の大きな転換点の一つは、嘉永六年(一八五三)のペリー来航であったという。この頃西は様々な役目を負って江戸藩邸に出向いたが、翌安政元年(一八五四)、西洋学を志して脱藩を決行した。長男の脱藩はきわめて重い出来事と受け止めうるが、藩主亀井茲監(これみ)は柔軟な考えの持ち主で「永ノ御暇」を下し、目付・家老をはじめ国学者として知られる大国隆正も西の脱藩には理解を示したという。津和野藩は幕末にあって、相対的に柔軟で開明的な立ち位置にあったとされる。 洋学修行に際して西は、杉田成卿(杉田玄白の孫)、手塚律蔵らと交流を持ち、安政四年(一八五七)には、脱藩で臣籍のない西を手塚が様々に支援するかたちで、蕃書調所で職を得ることになる。人に恵まれた西の人生が偲ばれる。また、一橋慶喜(のち徳川慶喜)との交流が始まるのもこの頃で、西は慶喜に「蝦夷地開拓の義」を提案している。その後西は、オランダ留学を果たすことになるが、オランダへの渡航は十か月を要し——この間も暗礁に乗り上げ遭難する、ナポレオンの旧居を訪れるなど独特な体験を経て——、ようやくライデン大学のフィッセリングのもとで学習を始める。フィッセリングからは「治国学」(特に法学、政治学、国際法、経済学、統計学)を学んだが、その過程で西は、アジアでは帝国主義的植民地支配が広がっているのに対し、欧米では国際法(いわゆる「万国公法」)によって国家間の平等や平和が保たれている事実を理解していった。彼は西洋列強に対抗するための統一国家日本の実現、国体の変革、立憲制への移行などの必要を自覚しはじめた。町田氏はここにいち早く「近代日本人」への転換を果たした西周の姿を見いだす。また、「哲学」については、コントやミルの思想的立場にたつフィッセリングの影響に加え、オランダ哲学界の巨匠オプゾメール、ファンデン・ヴァイクらの著作を西が多く講読していた点も指摘された。 帰国後の西は開成所に勤め、幕府直参となり、十五代将軍徳川慶喜付きとして上京の命を受ける(西は慶喜にフランス語を教えていたという)。彼は慶応三年(一八六七)、会津・桑名他諸藩の藩士や新選組隊士へ講義を行い(『百一新論』に結実する)、慶喜より諮問を受けわが国最初の憲法草案とも言われる「議題草案」を提示し、これをもとにさらに「別紙 議題草案」(大政奉還後も行政権を将軍が握る徳川家中心の政体案)を作成した。 ところで、西周といえば「概念」をはじめとする数々の翻訳語を生み出したことで知られている。明治期に生み出された多くの和製漢語はその多くが中国に逆輸入され、現代中国語を含めて近代東アジアの共通知的基盤となったとされる。町田氏は、手島邦男氏の研究成果に拠りながら西の新造語(西自身の創作による語:「概念」「肯定」他)、転用語(漢籍や仏典を典拠とした語に新たな意味を付与した語:「現象」「民主」他)、借用語(欧米宣教師の洋学書や英華辞典で用いられた訳語の用いた語:「失意」「新聞」他)について最後に紹介された。 松田清氏「蕃書調所における英学」 松田氏は日本の洋学史・思想史の観点から「蕃書調所における英学」の題目で、西周の蘭学から英学への転換、蕃書調所での業務の中で翻訳した新聞雑誌記事の内実、ライデン滞在期以来の学業の達成とホフマン『大学 朱熹章句序』校閲の意義について研究成果を披露された。 松田氏によれば、従来「オランダ留学」の印象から蘭学学徒としてのイメージが強かった西周であるが、実は彼が一貫して関心をもっていたのは英学であったという。「オランダ語の兵書を読むため」という当時としてはもっとも説得的に受け止められた動機のもと脱藩した西周は、杉田成卿塾、大野藩邸などで和蘭文典を通じてオランダ語を学習し、その後手塚律蔵の又新(ゆうしん)塾に入塾するが、特に英語の才が見込まれ、手塚の指示を受けて中浜万次郎のもとで英語の発音を学び、さらに専ら英書を多く読んでいたという。このような西周の英学傾倒が窺える業績が、日本で初めて整版された英文法書『伊吉利文典』の刊行である。同書はロンドンの教科書出版社が貧困層向けに発行した廉価な教科書シリーズの一冊で、手塚律蔵とともに又新堂から刊行したものである。 西周が手塚律蔵とともに蕃書調所の業務に従事することになったのも、英語の力を見込まれてのことであった。松田氏はすでに蕃書調所教授方が翻訳にたずさわった欧文記事の目録作成とその典拠の特定研究を詳細に行っており(『神田外語大学日本研究所紀要』第十七号所収「蕃書調所教授方の欧文典拠目録」参照)、その成果から西周(および手塚律蔵)が関与した翻訳記事を概観してみると、中でもイギリスおよびロシアにかかわった戦争関連記事が多く散見される。今回松田氏が特に注目されたのは、資料番号248、257、258、259に言及された第二次アヘン戦争(アロー戦争)に関わる記事である。蕃書調所においてオランダ語ではなく英語で中国情勢のこうした記事の翻訳に従事するかたわらで、西の眼を大いにひきつけたと思われるのが『上海新聞跋訳』(原文:North China Herald 487号一八五九年一一月二六日(茨城大学附属図書館文庫蔵))に載る、グリフィス・ジョン師「支那の倫理学、とくに人間の本性と罪の教説に関連して」と題された報告の抄録であったと松田氏は見る。これは、中国の「倫理学」である儒学思想の展開が、孔子、子思、孟子、荀子、楊氏、韓昌黎らに言及されながら整理された記事であるのだが、西周は幼いころから儒教に親しみ二十歳の頃には藩校養老館で句読(儒学助教)をも務め、朱子学・徂徠学の素養もあった。このことを踏まえれば、彼はこの記事を夢中になって訳出したに違いない。原文において…the doctrines of Human Nature and of Sinとある題のSinを「天道」と訳出している点などはきわめて特徴的であり、このことの含意の解明は今後の研究に譲るものの、西の思想を史料に即して検証する上で注目に値し、示唆に富む発見である。 ところで西は当初からアメリカ留学を切望していたものの、現実の様々な制約のすえオランダに留学することとなってしまった。しかし、西が留学した十九世紀のヨーロッパは、自由主義・立憲主義が隆盛しており、結果からみればアメリカへ留学するよりももっと貴重で豊かな体験を得られたものと推測される。彼はホフマンの『大学 朱熹章句序』の校閲を津田真一郎(のちの津田真道)と果たしている。蘭学・英学に親しんでいてもなお、儒学、とりわけ朱子学と西周との密接な関係がここに確認できる。また、彼のオランダ留学の成果のうち有名なものの一つが、帰国後開成所教授となった折に幕命によって取り組んだライデン大学法学部教授シモン・フィッセリングの講義録「国際法」の翻訳であろう。これはその後、「畢洒林氏万国公法」として慶応四年(一八六八)に刊行される。西は、これまで日本にはない数々のヨーロッパ特有の概念を初めて日本語に翻訳しなければならない事態に直面していた。それは、単に相当する語が存在しないという単語レベルの困難としてのみ見られるべきではない。英字新聞の翻訳にせよ、欧州独自の法体系の翻訳にせよ、こうした一切の新鮮な概念を初めて日本語に訳出しなければならなかったことの困難は、今日出来合いの単語を当てはめれば曲がりなりにも一定の翻訳ができるわれわれの時代のそれとは大きく質の異なるものであろう。この翻訳という営みにおいてわれわれが西周の胸中に観なければならない一つの重要な葛藤は、英・蘭・日のあわいに立たされた彼の文化的苦闘である。「初めて」言葉を生み出すということの重みが、ここに見届けられなければならないのである。 その彼の自信と誇りを読み取るべき署名が、ライデン滞在中にオランダ語序文を寄せたリンダウの『日本旅行記』蘭訳に付されたそれである。西周は「幕臣」たる己の立場をJapansch officierと訳し、また法学を修めた者としての自らのあり方をregtsgeleerdheid(「法学生」)と訳している。この何気ないサインには、日本の幕臣であるこの「西周助」こそが、ヨーロッパの国家学(staatkundig gebied)をオランダ語で初めてここまできわめたのだという自負と矜持とが読み込まれてよい——彼の人生においては、このような重みが刻み込まれた署名なのである。また西周は、おそらくは同じころ、洋書調所同僚の黒田行次郎宛てにライデンから書簡を送っている。そこには、「切歯扼腕之士」(すなわち反西欧の急進的攘夷派の士ら)の面前では「禁言なり」としながらも、初めて目にした欧州世界の現実に圧倒された彼の純粋な感動を隠してはいない。 以上を総合するに、西周は実は儒学を完全に捨ててはおらず、むしろ儒学と西洋哲学とを総合した新たな統一的哲学を志向していたのではないかという見通しが示され、その内実の研究は今後の課題とされた。松田氏の講演は、史料の確かな精読の先に、西周の苦悩が生きたままに蘇る躍動的なもので、西周がひとりの人間として己の内で翻訳を通じて葛藤して思索を紡いでいった姿がありありと再現され、講演を聴くなかで深い感動をおぼえた。 当日は西周の御子孫にあたる西周作氏も会場にみえていた。西周が日本の近代化に果たした大きな役割、その功績と偉業が今を生きる我々の日常にも無自覚な形でつながっていることが確認されるとともに、激動の時代を生き抜いた「人間西周」の葛藤や苦悩があらためて浮き彫りにされた機会となった。 (上野太祐)

上野太祐、Bushido: the Essence of Devotion (Routledge, 2024)

日本研究所研究員上野太祐が執筆した章「Bushido: the Essence of Devotion」は、立花幸司氏編集の 『Alternative Virtues』(Routledge, 2024)に収録されています。『葉隠』と西洋中世の騎士道の徳を「尽くす(devotion)」ことの内実の差に注目して比較した内容です。 購入および詳細はこちら

Mustatea (article), The Reception of Clavell’s Shōgun: Fantasizing about Japan in Communist Romania

日本研究所研究員ムスタツェア・アレクサンドラが執筆した章 「The Reception of Clavell’s Shōgun: Fantasizing about Japan in Communist Romania」を収録した『Literary and Artistic Japan behind the Iron Curtain』(Irina Holca, George Sipos 編)が、Routledge社より9月30日に刊行されました。 The volume Literary and Artistic Japan behind the Iron Curtain (Routledge, published on September 30, 2025) includes a chapter by Alexandra Mustatea – a member of the Research Institute for Japanese Studies …

「青淵」令和7年10月 第919号 (2025年10月)掲載

「青淵」令和7年10月 第919号 (2025年10月)掲載 渋沢栄一と井上馨 : 幻の井上内閣の実相 町田明広(神田外語大学教授) 【p.3-5】 ご購入はこちら

町田明広編『幕末維新史への招待 全国諸藩編』刊行

日本研究所の町田明広教授が編集した新刊『幕末維新史への招待 全国諸藩編』が2025年9月25日に山川出版社より刊行されました。 町田明広教授は日本近現代史(明治維新史)を専門とし、本学の附属研究機関「日本研究所」の所長も務めています。本書は「幕末維新史への招待」シリーズの第3弾として位置づけられるもので、朝廷・幕府・諸藩の関係が刻一刻と変化した幕末維新期を、全国19藩の動向から描き出したものです。中央政府主導の出来事に注目しがちなこれまでの歴史像に対し、各藩が直面した葛藤や意思決定に光を当てることで、政治史の全体像を立体的に再構築します。こうした地域の視点を重視したアプローチは、今年5月に刊行された『幕末維新史への招待 国際関係編』とも呼応するものであり、国内外の視座を往還しながら明治維新を多角的に読み直す試みです。 プレスリリース(続)はこちら 山川出版社のHPはこちら ご購入はこちら(Amazon.co.jp) *** 目次: はじめに――個別研究の時代から全体を結ぶ「論」の構築へ 町田明広 序章【幕末前史】朝廷・幕府と諸藩の関係史 町田明広 第1部 親藩・譜代大名編 1 章【水戸藩】「尊王攘夷」の虚と実、その光と影 由波俊幸 2 章【尾張藩】「親藩」としての行動を体現した新政府への参加 藤田英昭 3 章【会津藩】朝幕関係の「濾過装置」がもった政治的影響力の実態 白石 烈 4 章【福井藩】近代日本のミドルクラスを醸成した教育改革 熊澤恵里子 5 章【長岡藩】公武合体を見据えた「中立」という選択 小川和也 6 章【彦根藩】井伊直弼の名誉回復を願って結束した中下士層 野田浩子 7 章【加賀藩】徳川家との親疎関係が招いた、一貫した「正義」への誤解 宮下和幸 第2部 西南雄藩編 8 章【芸州藩】薩長と並ぶ倒幕の中心は、なぜ新政府で影を潜めたのか 三宅紹宣 9 章【長州藩】王政復古史観により創られた「過激派」イメージの検証 道迫真吾 10 章【土佐藩】真の主役・山内容堂に光をあててみえてくるもの 家近良樹 11 章【対馬藩】日朝通交と幕末政治史はどうリンクしたのか 松本智也 12 章【福岡藩】藩政を左右した藩主と家臣の複雑な関係性 高山英朗 13 章【佐賀藩】新政府中枢の一角は、ほんとうに倒幕勢力だったのか 大庭裕介 …

神田佐野文庫企画展 「西周と幕末洋学の転換」開催(2025年11月5日~14日)

ペリー来航(1853)によって開国(1854)を決断した幕府は、軍事力増強と西洋文明導入のため、長崎海軍伝習を開始し(1855)、 本格的な西洋研究機関・蕃書調所( ばんしょしらべしょ)を設立(1856)しましたが、当初、蕃書調所の教官は蘭学者ばかりでした。 蕃書調所で蘭学から英学への転換を最初に実践したのは、安政4年(1857)5月に採用された西周助でした。 のちの明治啓蒙思想家・西周( にし・あまね)です。本企画展では、神田佐野文庫の関係資料により、 蘭学から英学へと転換した幕末洋学の諸相を考察します。 ポスター

Contact form (only for RIJS members)

Contact form (only for RIJS members)

町田明広編『幕末維新史への招待 国際関係編』刊行

日本研究所の町田明広教授が編集した新刊『幕末維新史への招待 国際関係編』が2025年5月20日(火)に刊行されました。町田明広教授の専門は日本近現代史(明治維新史)であり、本学の附属研究機関である日本研究所の所長も務めています。欧米列強や東アジア諸国の動向、さらには福沢諭吉や密航留学生といった人物の視点から幕末・明治維新期を捉え直すことで、従来の日本中心の歴史像に新たな光を当てる一冊です。町田明広教授の卓越した専門知識と研究成果が結集された『幕末維新史への招待 国際関係編』は、歴史に興味をもつ多くの読者に、幕末の複雑な出来事とその影響を理解する手助けとなるでしょう。 プレスリリース:https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/424074/ 山川出版社:https://onlineshop.yamakawa.co.jp/product/15252

2025年9月19日〜2026年7月31日・第4回神田佐野文庫常設展示「西周、英学の開拓者」開催

第4回神田佐野文庫常設展示「西周、英学の開拓者」開催決定 附属図書館主催 監修:松田清(日本研究所客員教授) 日時:2025年9月19日〜2026年7月31日 10:00〜16:00 場所:3号館1階展示スペース 事前申込不要・参加費無料・一般来場歓迎 *** 本展示では、オランダ留学以前、西周が安政3年(1856)に設置された幕府の洋学研究機関「蕃書調所」において、英学の開拓者として果たした大きな役割に注目し、神田佐野文庫所蔵の貴重資料7点の複製を通して、蘭学から英学への転換期における洋学の諸相を考察します。 パンフレットはこちらへ:第4回神田佐野文庫常設展示「西周、英学の開拓者」

メンバー活動報告:2025年日本選挙に関する国際メディア出演

日本研究所のJeffrey Hall研究員が、2025年の(日本の)選挙について、BBCニュース及びDW (Deutsche Welle)からインタビューを受け、解説を行いました。 BBCニュースのクリップはこちら DWのクリップはこちら Our institute member, Dr. Jeffrey Hall, was recently featured in both BBC News and Deutsche Welle (DW) as a commentator on Japan’s latest parliamentary elections. Watch the BBC segment here. Watch the DW clip here.

研究所ニューズレター第8号発行

本学附属研究所(言語教育研究所、日本研究所、グローバル・コミュニケーション研究所、学習者オートノミー教育研究所)が合同で編集するニューズレターの第8号を発行しました。 今号では、 【学習者オートノミー教育研究所(RILAE)】最近の研究所活動特集 【日本研】町田明広先生編 新刊『幕末維新史への招待 国際関係編』刊行のお知らせ 【言語研・日本研・GCI・RILAE】2024年度研究所紀要 【日本研イベント】附属図書館神田佐野文庫 第4回常設展示(開催予告) を掲載しています。 このニューズレターを通して、「研究」の視点から本学の情報を発信しています。 附属研究所ニューズレター第8号

『日本研究所紀要』第17号刊行

日本研究所は『神田外語大学日本研究所紀要』17号を刊行しました。 オンライン掲載された論文はこちらからご覧になれます。

研究所ニューズレター第7号発行

本学附属研究所(言語教育研究所、日本研究所、グローバル・コミュニケーション研究所、学習者オートノミー教育研究所)が合同で編集するニューズレターの第7号を発行しました。 今号では、 【日本研】プロジェクト研究の成果 近刊のご案内『日本広東学習新語書の研究』を掲載しています。 詳細はこちら

研究所ニューズレター第6号発行

本学附属研究所(言語教育研究所、日本研究所、グローバル・コミュニケーション研究所、学習者オートノミー教育研究所)が合同で編集するニューズレターの第6号を発行しました。 今号では、「所員・運営委員の先生に聞く! 研究テーマ【Jeffrey Hall先生、高橋麻奈先生】」「学習者オートノミー教育研究所(RILAE)最近のイベント&出版物紹介」「GCI・日本研 講演会報告」「日本研 第3回神田佐野文庫常設展示【終戦後の英語ブーム】のご案内」を掲載しています。 このニューズレターを通して、「研究」の視点から本学の情報を発信しています。 詳細はここ

メンバー活動報告:ENOJP会長に就任

当研究所のアレクサンドラ・ムスタツェア研究が、2024年9月にEuropean Network of Japanese Philosophy (欧州日本哲学ネットワーク)会長に選出されました。 ENOJP公式サイト:https://enojp.org *** In September 2024, our institute member, Dr. Alexandra Mustatea, was elected President of the European Network of Japanese Philosophy (ENOJP). The ENOJP is an international academic organization that aims to support and promote scholarship on Japanese philosophy in European languages. More about ENOJP here.

2024年11月6日(水)~15日(金)神田佐野文庫企画展 「洋学単語帳にみる異文化交流」開催(事前申込不要・参加費無料)

神田佐野文庫企画展 「洋学単語帳にみる異文化交流」 私たちは外国語を学ぶとき単語を覚えます。実は「単語」は江戸時代にオランダ語のエンケルウォールト(enkel woord)の訳語として生まれました。外国語の単語に与えられた訳語の変遷から、私たちは異文化交流の歴史を知ることができます。本展示では、神田佐野文庫から、長崎のオランダ通詞たちの単語帳、蘭書翻訳に従事した蘭学者たちの単語帳や辞書、文明開化期の英単語帳など、関係資料29点を選び、異文化交流の諸相を考察します。 *** 同時開催 事前申込不要・参加費無料・一般来場歓迎 【展示会】附属図書館主催 日時:2024年11月6日(水)~15日(金)10:00~16:00 場所:附属図書館 展示室※日曜日は休館 【講演会】日本研究所主催 日時:2024年11月6日(水) 13:10~14:40(3限) 場所:7号館2階 クリスタルホール 《監修・講師》 神田外語大学日本研究所客員教授 京都大学名誉教授 松田 清 先生 詳細: https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/397391/

第3回神田佐野文庫常設展示「終戦後の英語ブーム」開催

「終戦後の英語ブーム」 概要 2024年9月20日(金)~2025年7月31日(木) 平日10:00~16:00 会 場:神田外語大学附属図書館 展示室(神田外語大学3号館1階/千葉県千葉市美浜区若葉1丁目4−1) 監 修:松田 清(神田外語大学 日本研究所客員教授、京都大学名誉教授) ペリー来航(1853年)によって海防が叫ばれ、オランダ語ブームが起きました。最初の英語ブームは明治初年の文明開化期でした。日本の近代化の成果は昭和20(1945)年の敗戦によって崩壊し、昭和20(1945)年9月8日の連合国軍進駐とともに、2回目の英語ブームが到来しました。 本展示では神田佐野文庫の資料から、以下の17点を複製し、終戦後の英語ブームを紹介します。(カッコは発行年月日) 1 英訳戦陣訓(昭和16年6月16日) 2 English-Japanese phrase card. ( May 1945.昭和20) 3 日米会話手帳(昭和20年10月3日) 4 日本語英語商品名早わかり表(昭和20年10月10日) 5 ラジオテキスト実用英語会話(昭和20年11月 1日) 6 ラジオテキスト英語会話No.1(昭和21年 2月 1日) 7 日英米ポケット会話( 昭和20年11月10日) 8 ポケット米日会話(昭和20年11月20日) 9 速成日米会話(昭和20年12月15日) 10 英語会話必携(昭和20年12月20日) 11 フクチャンABC(昭和21年 3月20日) 12 日米エホン(昭和21年 4月 7日) 13 少国民の英単語(昭和21年 4月10日) 14 ハル ナツ アキ フユ(昭和21年 5月15日) 15 ガリバー旅行記(昭和21年 9月30日) 16 ラジオテキスト基礎英語No.1(昭和22年 4月 1日) 17 とても面白い英語すごろく(刊年不明) 神田外語大学日本研究所客員教授 松田 清 1947年愛知県生まれ。京都大学名誉教授。研究分野は、日本洋学史、日欧知識交流史、書誌学、近世京都学。主な著書に『洋学の書誌的研究』(臨川書店、1998年)、『訓読豊後国志』(共編、思文閣出版、2018年)、『京の学塾(まなびや)山本読書室の世界』(京都新聞出版センター、2019年)などがある。 詳細:https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/alumni/blog/2024/10/02/kandasanobunko_exhibition/ チラシ(PDF)第3回神田佐野文庫常設展示「終戦後の英語ブーム」

6TH ASIAN PHILOSOPHICAL TEXTS CONFERENCE

The 6th Asian Philosophical Texts Conference (“Asian Philosophies and Literatures”) Date: July 29-30, 2024 (hybrid, GMT+1 time zone) Venue: University of Edinburgh This year’s theme: ‘Asian Philosophies and Literatures’ Program: APT program July 29-30 For the Zoom link, please contact asianphiltexts[at]gmail.com. This conference aims to provide a platform for scholars in the field of Asian …

『神田外語大学日本研究所紀要』16号刊行

日本研究所は『神田外語大学日本研究所紀要』16号を刊行しました。 オンライン掲載された論文はこちらからご覧になれます。 目次(日本語版) Table of Contents (English)