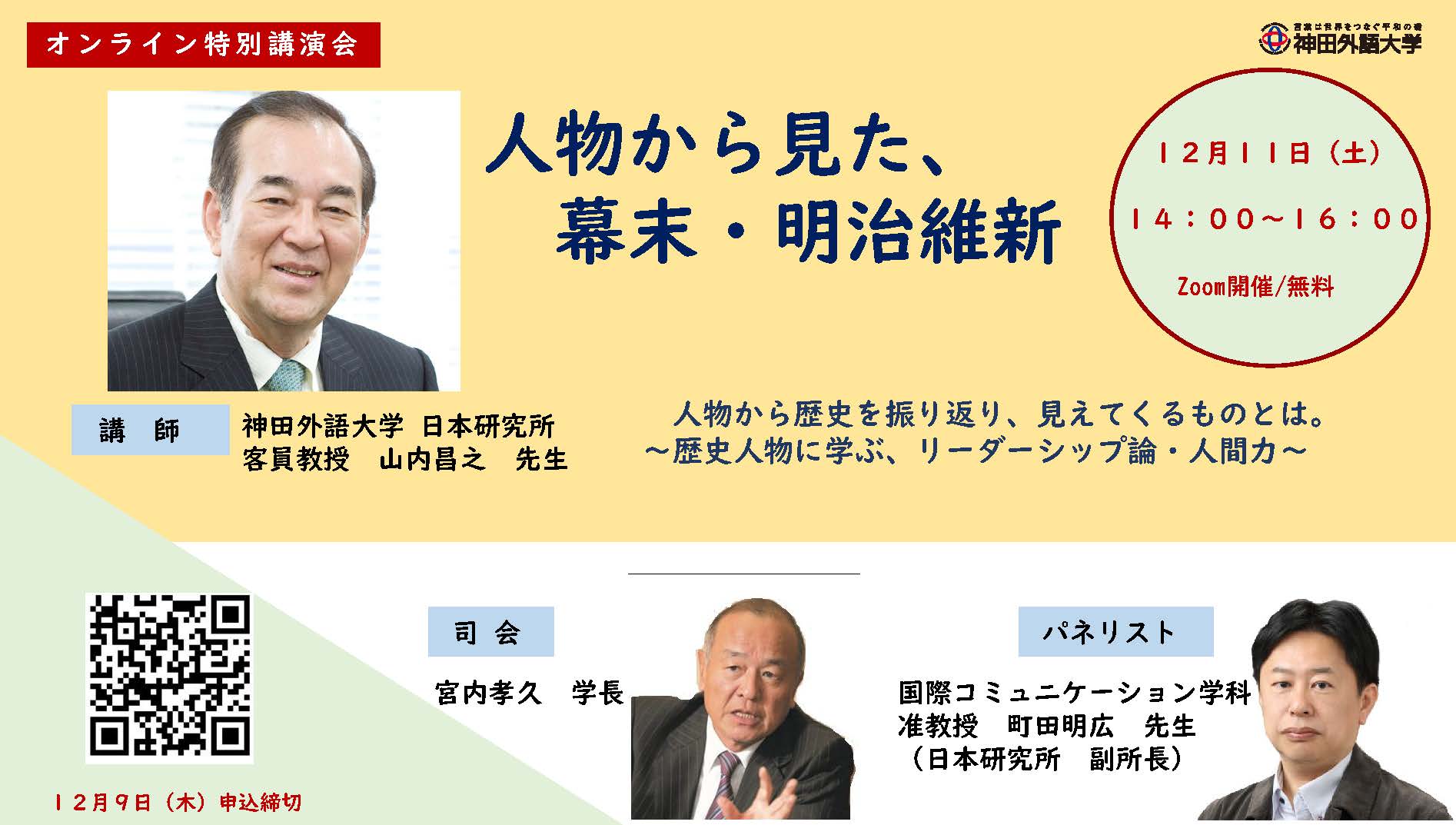

人物から見た、幕末・明治維新人物から歴史を振り返り、見えてくるものとは。~歴史人物に学ぶ、リーダーシップ論・人間力~【開催日時】12月11日(土)14:00~16:00 今、デジタル革命が世界を変えているがそのスピードに無自覚だと危ない。自分の考えを常に整理しないと振り回される。実は幕末維新の時代の変化は今日のデジタル革命並みに劇的であったが人々は必死に考えた。また「広く会議を興し万機公論に決すべし」で始まる五箇条の御誓文は日本の民主主義そのもので斬新さに今更ながらビックリする。あの時代を振り返り現在を考え、一緒に未来を創ろう。 学長 宮内孝久 本講演会は参加申し込みが必要です。 皆様のご参加をお待ちしております。事前登録が必要になりますので、チラシに掲載されたQRコードからお申込みをお願いいたします。

Category: News

12月9日ムスタツェア先生の講演会「大衆文化からサブカルチャーへ」が開催されます

12月9日(木)13時~14時40分、日本研究所はムスタツェア先生(IC学科)の講演会「大衆文化からサブカルチャーへ」を開催します。講演会はZoomで公開され、どなたでも聴講いただけます。 皆様のご参加をお待ちしております。事前登録が必要になりますので、チラシに掲載されたQRコードからお申込みをお願いいたします。

13-14 November 2021: 国際会議Asian Philosophical Texts 開催のお知らせ

11月13日・14日にて、表題の学会をZoom開催します。事前登録は必要ありません。 下記のリンクより参加いただけますので、興味のある方はふるってご参加ください。 ******** Zoomリンク:https://zoom.us/j/93919402267?pwd=ZWNNUVhGbDJNUW9XWUtpTmxWcnhrQT09Meeting ID: 939 1940 2267Passcode: apt3 ********

2021年3月 日本研究所櫻庭美咲講師が『造形のポエティカ―日本美術史を巡る新たな地平』を刊行しました

2021年3月31日 日本研究所櫻庭美咲講師が共著で執筆した『造形のポエティカ―日本美術史を巡る新たな地平』(佐野みどり先生古稀記念論集刊行会編、青簡舎)が刊行されました。本書は学習院大学の佐野みどり先生の古稀をことほぎ、長きにわたる先生の学恩に報いるために献呈する記念論文集です。佐野先生の御研究に呼応する形で各執筆者が論考を寄せ、佐野先生と執筆者が学術的キャッチボールのような形式をとっています。櫻庭講師は「マイセン製柿右衛門様式磁器写し物にみる異文化受容の特質」について論じています。本書について、詳しくはこちらよりご覧ください。

2021年3月 日本研究所町田明広副所長著 渋沢栄一に関する連載(全4回)がWEB経済メディアJBpressに掲載されました

【WEBメディア】~町田明広准教授 WEB経済メディアJBpress連載 第4回~ 3/20(土)より、ビジネス系ウェブメディアの「JBpress」にて町田先生の「渋沢栄一と時代を生きた人々」の連載(全4回)がスタートしております。本日第4回が掲載されました。ぜひご覧ください。 タイトル:「渋沢栄一と時代を生きた人々」概要:2021年の大河ドラマ『青天を衝け』の主人公・渋沢栄一。名前や功績は知られるものの、他の幕末志士と比べると地味な印象は否めない。しかし、渋沢こそ日本近代史において重要な人物であり、生涯を知ることでその流れを知ることができると言っても過言ではない。日本近現代史を専門とする著者が渋沢と、激動の時代を生きた人物を紹介していく。(JBpress) リンク:以下よりご確認ください(JBpressコンテンツページ) ※URLは予告なく変更・削除する可能性があります。3/20(土)掲載 渋沢栄一と時代を生きた人々(1)「渋沢栄一①」 https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/645213/21(日)掲載 渋沢栄一と時代を生きた人々(2)「渋沢栄一②」 https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/645243/29(月)掲載 渋沢栄一と時代を生きた人々(3)「渋沢栄一③」 https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/645254/5(月)掲載 渋沢栄一と時代を生きた人々(4)「渋沢栄一④」 https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/64529

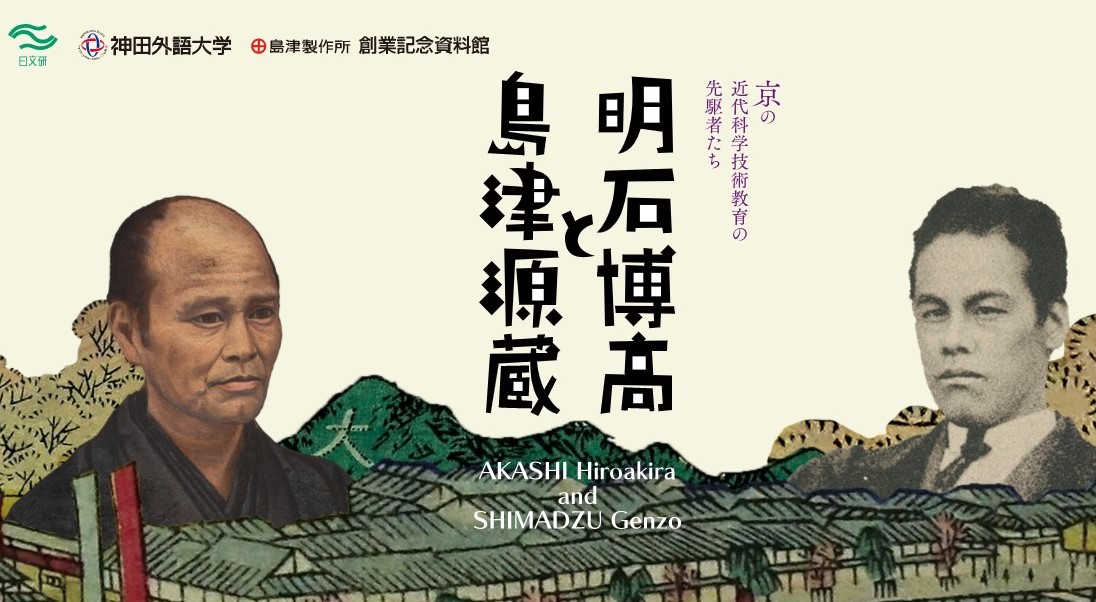

2021年3月 国際日本文化研究センター・神田外語大学・島津製作所 創業記念資料館 共催オンライン企画展「明石博高と島津源蔵-京の近代科学技術教育の先駆者たち-」

国際日本文化研究センター(京都市)、神田外語大学、株式会社島津製作所 創業記念資料館(京都市)の3機関が産学連携のもと、2021年3月下旬から「明石博高と島津源蔵-京の近代科学技術教育の先駆者たち-」と題しオンライン企画展を共催します。本企画展は、明治前半期に京都府の教育・医療・殖産興業政策を主導した医師、明石博高(1839~1910)と、明治8年(1875)に島津製作所を創立し教育用理化器械製造で成功した島津源蔵(1839~1894)に焦点を当て、関係資料150点を国際日文化研究センターのWEBサイトで公開するものです。神田外語大学は同大の日本研究所客員教授であり、京都大学名誉教授の松田清氏による監修のもと、神田佐野文庫/若林正治コレクションから精選した貴重文献資料38点を出展します。当初、島津資料館において本展を開催する予定でしたが、コロナ禍により同資料館での開催が中止となったため、開催と併せて制作した図録の内容をもとにオンライン企画展のコンテンツを制作し、この度公開することとなりました。オンライン展示はこちらからご覧いただけます。

2021年3月31日『神田外語大学日本研究所紀要』13号を刊行しました。

2020年3月31日、日本研究所は『神田外語大学日本研究所紀要』13号を刊行しました。 オンライン掲載された論文はこちらからご覧になれます。

2020年2月 日本研究所町田明広副所長が『新説の日本史』を刊行しました

2020年2月6日 日本研究所副所長町田明広先生が共著で執筆された『新説の日本史』(SBクリエイティブ)が刊行されました。本書では、古代・中世・近世・近現代と、ぞれぞれの時代において注目を集めている最新の知見をもとに、その事実が歴史の何を変えるのかについて6名の新進気鋭の研究者達が論じています。教科書を書き換えるかもしれない新説がくりひろげられます。本書について、詳しくはこちらよりご覧ください。

2021年2月5日付 読売新聞朝刊 4面に日本研究所町田明広副所長による『新選組 滅びの美学』の広告が掲載されています

1月25日、日本研究所副所長町田明広先生によるインタビューが以下の書籍に掲載されました。①書籍名:中央公論新社 編『新選組ー滅びの美学』<巻頭インタビュー> 町田明広・神田外語大准教授による「世界は幕末の日本をどう見ていたか」。新選組が活躍した幕末日本を、最新の研究成果を踏まえて世界史的観点から語る。 発行日:令和3年1月25日定価:¥1,210 (税込)サイズ:A4変判/ページ数 112pISBN: 978-4-12-800137-8詳細:https://www.chuko.co.jp/zenshu/2021/01(中央公論社)

2021年1月 日本研究所町田明広副所長の論文が軍事史学第56巻第3号に掲載されました

2021年1月、日本研究所副所長町田明広先生の論文(査読付)が軍事史学第56巻第3号に掲載されました。 町田先生は「薩摩藩邸焼き討ち事件に関する実証的考察ー「三田品川戦争」への再定義」を執筆されました。 書籍名:軍事史学 第56巻第3号特集 維新の戦乱と江戸平定発売日:2021年1月著者 :軍事史学会編定価 :2200円(税込)ISBN :9784764612235詳細:https://kinseisha.jp/mhsj/1223/

2020年11月2日 日本研究所櫻庭美咲講師による講演会「シーボルト・コレクションの陶磁」(於オーアーゲー・ドイツ東洋文化研究協会)が開催されました

11月2日、青山にある公益社団法人オーアーゲー・ドイツ東洋文化研究協会で開催されたシーボルトセミナーで、日本研究所櫻庭美咲講師による講演「シーボルト・コレクションの陶磁」が行われました。 OAGドイツ東洋文化研究協会は、明治6年、在日ドイツ外交官、学者、貿易商による設立以来、伝統の研究会を開催しています。シーボルト・ゼミナールは毎月一回(原則第2月曜日)開催され、どなたも随時参加できます。158回を数える、幕末・明治にわたるシーボルトが研究した様々なマターをテーマとする講座に成長し、世界で唯一のシーボルト・ゼミナールといわれ、その存在はドイツでも知られています。 テーマ:「シーボルト・コレクションの陶磁器」講 師:櫻 庭 美 咲 神田外語大学日本研究所専任講師 (美術史専攻、博士) とき:2020年11月2日(月)18:30―20:00ところ : OAGドイツ文化会館 1階ホール(港区赤坂7-5-56 青山一丁目駅下車7分) 【概要】フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトは、オランダ東インド会社の医師として訪れた1823―1829(文政6―12)年、および1859|―1862(安政6―文久2)年の二度にわたり来日しました。その滞在中シーボルトが膨大な数量の日本関係資料群を収集したのは周知の通りです。それらは、ミュンヘンの五大陸博物館、ライデンの国立民族学博物館をはじめドイツ、オランダの複数の機関と個人に分蔵されています。本講演は、このうち1874年にバイエルン国によって購入され、現在ミュンヘンの五大陸博物館に所蔵されるシーボルト・コレクションの陶磁器を紹介するものです。同コレクションの陶磁器は270点あり、その産地は有田や瀬戸、美濃、三田、京都、備前、江戸から中国まで多岐にわたります。また、シーボルト自身が企画したミュンヘンのホーフガルテンにおけるコレクション展示の陶磁器陳列についても解説します。

2020年8月23日 日本研究所櫻庭美咲講師による講演会「マイセンの動物彫刻—バロックのケンドラーからアール・デコのエッサーまで」(於岡崎市美術博物館)が開催されました

8月23日、岡崎市美術博物館で開催された展覧会「マイセン動物園展」の関連イベントとして、日本研究所櫻庭美咲講師による講演会が開催されました。(展覧会の詳細についてはこちらをご覧ください。) 講演会「マイセンの動物彫刻—バロックのケンドラーからアール・デコのエッサーまで」 講 師/櫻庭美咲氏 (神田外語大学日本研究所 専任講師) 日 時/8月23日(日曜日) 午後2時~ (当日午後1時30分開場、整理券配布) 会 場/岡崎市美術博物館1階セミナールーム

2020年3月 Asian Philosophical Texts が刊行されました

2018年10月にベルギーで開催された第1回国際会議(神田外語大学日本研究所・ブリュッセル自由大学東アジア研究センター共催)の研究成果報告をまとめた学会報告書ASIAN PHILOSOPHICAL TEXTS が刊行されました。 *** Asian Philosophical Texts – Exploring Hidden Sources Table of Contents Introduction, by Takeshi Morisato and Roman Pașca ESSAYS: “White Horse is Not [a] Horse”: How the Translation Creates the Paradox by Yijing Zhang Philosophy for Children: Globalization and the Translation of a Neo-Confucian Text by Margaret Chu The Holism of Guanxue in …

『英語で発信! JAPAN ガイドブック』PR動画を公開しました

このたび日本研究所は、YouTube公開中の動画版『英語で発信! JAPAN ガイドブック』(日本研究所編集発行)のみどころをわかりやすくまとめたPR動画を制作しました。ぜひご覧ください。本動画は、2020年12月より2021年3月末まで学内サイネージで配信中です。 こちらからどうぞ → MOVIE START

2020年3月31日『神田外語大学日本研究所紀要』12号を刊行しました

2020年3月31日、日本研究所は『神田外語大学日本研究所紀要』12号を刊行しました。 *** 掲載論文(各論文タイトルをクリック ⇨ PDFをダウンロードできます) ・慶応二年前半の政局と薩摩藩―「小松・木戸覚書」以降の動向を中心に(町田明広) ・女子大生達のインスタグラム仕様で構築されるファッションの文化的意味とアイデンティティー(吉田光宏) ・日常の「日本文化」を「外」にむけて語ることの政治性(吉田光宏) ・武士道の混乱、あるいはもうひとつの「創造」―『葉隠』から立ち上がるもの(上野太祐) ・桂川甫賢筆長崎屋宴会図について(松田 清) ・福喜多靖之助著『CHA-NO-YU TEA CULT OF JAPAN』―海外へ伝えられた近代数寄者の茶の湯(櫻庭美咲) ・『日本広東学習新語書』所収仮名音注の特徴に ついて(2)(矢放昭文) ・『日本広東学習新語書』及び 『明治三十八年 戸口調査用語(広東語)』所 収の符号仮名(2)(山村敏江)

『神田外語大学日本研究所紀要』12号を刊行しました

2020年3月31日、『神田外語大学日本研究所紀要』12号を刊行しました。 掲載論文はこちらからご覧いただけます。

2020年2月 日本研究所櫻庭美咲講師によるハインリッヒ・シーボルトコレクションに関する論考がウィーン世界博展示図録に掲載されました

櫻庭美咲講師によるハインリッヒ・シーボルトコレクションの琉球陶器に関する論考がオーストリアのウィーン世界博物館で開催された展覧会の図録Japan zur Meiji-Zeit Die Sammlung Heinrich von Sieboldに掲載されました(2020年2月刊行)。 ハインリッヒ・シーボルトは、幕末にオランダ東インド会社の医師として来日したドイツ人フランツ・フォン・シーボルトの息子です。父と同様に膨大な数の日本民具を中心とする日本関係資料を収集しました。なかでもアイヌや琉球、考古学のコレクションは学術的に高く評価されています。本図録は、日墺修好150周年を記念して開催されたハインリッヒ・コレクションを紹介する大規模な企画展示で、2020年2月より8月までオーストリア、ウィーンにある世界博物館 Weltmuseum にて開催されたものです。展示の概要についてはこちらからご覧ください。Clicke here!

動画版「英語で発信!JAPAN ガイドブック」

日本研究所では「英語で発信! JAPAN ガイドブック」に掲載されたテーマを中心に、日本にかかわる多様なトピックスを動画で配信しています。 以下のテーマの動画が英語又は日本語でご覧いただけます。ぜひご覧ください。 📺JAPAN ガイドブック概要(日本語) 📺日本の文化 忍者 Ninja(日本語) 能楽Noh Theater(English) 日本のやきものClassification of Japanese Ceramics (English) アイヌ先住民Ainu Indigenous Peoples(English) 沖縄Okinawa(English) 📺日本の社会 高度経済成長The High Growth(English) 自然と災害Nature and Disasters(日本語) 少子化Low Birthrate(日本語) 少子化Low Birthrate(English) 📺語学 留学生Studying Abroad(日本語) 日本文法書Japanese Grammar Book(English) 日本大文典Japan Culture Guidebook(日本語)

11月14日(木)、神田外語大学にて講演会「長崎屋宴会図を読む」(日本研究所主催)が行われました

11月14日(木)、神田外語大学にて講演会「長崎屋宴会図を読む」(日本研究所主催)が行われました。 詳細はこちらよりご覧ください。

2019年11月1日~14日 本学神田佐野文庫企画展「長崎屋の二階 ―シーボルト以前の蘭学開花―」が開催されました

2019年11月1日(金)~14日(木)、本学神田佐野文庫企画展「長崎屋の二階 ―シーボルト以前の蘭学開花―」が本学図書館グループ室5にて開催されました。 1823年に来日したシーボルトが日本研究に大きな成果を上げられたのは、文政期(1818~1829)に通詞や蘭学者の語学力が飛躍的に向上し、江戸・大阪・京都など各地に蘭学知識やオランダ趣味が流行していたからです。 オランダ商館長一行の定宿であった日本橋の長崎屋は、とりわけ文政期に日蘭文化交流の拠点となりました。本展示では、長崎屋の二階を描いた新資料「長崎屋宴会図」(文政5年 1822、桂川甫賢筆)を中心に、シーボルト来日以前の蘭学開花に光をあてます。 本展示に関連して展示監修者である松田 清先生による講演会も開催しました。 主催: 本学日本研究所 講演者:松田 清(日本研究所客員教授) 主題:「長崎屋宴会図を読む」 日時: 11月14日(木)16:30~18:00 会場: 神田外語大学4号館4-101教室 (事前申し込み不要、参加費無料、一般来場歓迎)